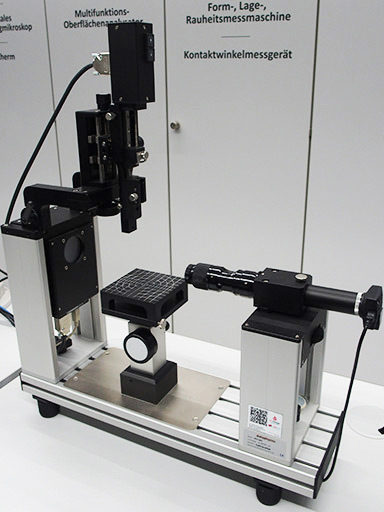

Modell OCA 15

Kontaktwinkelmessgerät zur Bestimmung der Oberflächenspannung

Kontaktwinkelmessgerät zur Bestimmung der Oberflächenspannung

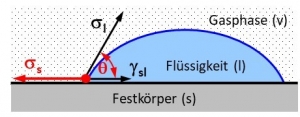

Mit einem Kontaktwinkelmessgerät wird der Kontaktwinkel zwischen einer Flüssigkeit und einer festen Oberfläche gemessen. Damit kann die Oberflächenspannung von Feststoffen, auch Oberflächenenergie genannt, bestimmt werden. Der Kontaktwinkel ist der Winkel, den die Flüssigkeits-Gas-Grenzfläche an der Berührungsstelle mit der festen Oberfläche bildet. Diese Messung ist wichtig, um das Benetzungsverhalten von Flüssigkeiten auf Oberflächen zu charakterisieren. Durch Kontaktwinkelmessungen mit verschiedenen Testflüssigkeiten können der polare (chemische) und der disperse (physikalische) Anteil der Oberflächenspannung bestimmt werden.

Hier sind einige Anwendungen und Gründe, warum Kontaktwinkelmessgeräte verwendet werden:

- Oberflächencharakterisierung: Kontaktwinkelmessungen werden oft in der Materialwissenschaft und Oberflächenchemie eingesetzt, um die Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeiten und Feststoffen zu verstehen. Dies ist besonders wichtig, wenn es um Beschichtungen, Adhäsion und Oberflächenmodifikation geht.

- Bestimmung der freien Oberflächenenergie: Die Oberflächenenergie, d.h. die Oberflächenspannung eines Feststoffes, beeinflusst die Adhäsion von Flüssigkeiten oder anderen Feststoffen an der Oberfläche eines Materials. Ihre Größe bestimmt die Benetzbarkeit des Festkörpers durch flüssige Stoffe, z. B. Schmierstoffe, Lacke, Klebstoffe und die Adhäsionsneigung (Fresserneigung) von Bauteilen.

- Oberflächenbeschichtung: Bei der Entwicklung von Beschichtungen ist es wichtig zu verstehen, wie gut eine Flüssigkeit auf einer Oberfläche haftet. Die Kontaktwinkelmessung kann dabei helfen, die Wirksamkeit von Beschichtungen zu bewerten.

In der Praxis werden oftmals als Schnelltests die Oberflächenspannung von Feststoffen mit Testtinten bestimmt. Dies ist aber nur ein sehr grobes Verfahren, welches auch keine Unterteilung der Oberflächenspannung in polare und disperse Anteile ermöglicht.

Oberflächenenergie Festkörper

- Kontaktwinkelmessung (Sessile-Drop-Methode): ISO 19403-1, -2, -5

Oberflächenspannung Flüssigkeit

- Messung des hängenden Tropfens (Pendant-Drop-Methode): ISO 19403-1, -3, -4

Grenzflächenspannung Flüssigkeit/Flüssigkeit

- Messung des hängenden Tropfens (Pendant-Drop-Methode): ISO 9101

Beispiel

- Tropfenkonturanalyse und Kontaktwinkel θ

Spezifikation Kontaktwinkelmessung

- Tropfengröße: 2 bis 6 µl

- Kontaktwinkel: 0 – 180° (Genauigkeit: 0.1°)

- Oberflächenenergie: 0.01 – 2000 mN/m

Kontaktwinkelmessung

(sessile drop methode)

Die Oberflächenenergie, d.h. die Oberflächenenergie eines Feststoffes, ist eine im Bauteil gespeicherte Energie. Ihre Größe bestimmt die Benetzbarkeit des Festkörpers durch flüssige Stoffe, z. B. Schmierstoffe, Lacke, Klebstoffe und die Adhäsionsneigung (Fresserneigung) von Bauteilen. Diese wird indirekt durch die Messung des Kontaktwinkels bestimmt, den eine Flüssigkeit mit einer Oberfläche ausbildet. Bei dieser Methode wird ein Flüssigkeitstropfen fein dosiert auf die Bauteiloberfläche aufgebracht und anschließend der sich ausbildende Kontaktwinkel mit einer Kamera bestimmt.

Da die Oberflächenspannung auf Kräften zwischen Atomen oder Molekülen beruht, ist auch die Bestimmung der Polarität, d.h. der polaren (chemischen) und der unpolaren dispersen (physikalischen) Anteile der Oberflächenspannung von Bedeutung. Die polaren Anteile sind unter anderem ein Maß für den Reinigungszustand einer Oberfläche. Indem die Kontaktwinkel von drei verschiedenen Testflüssigkeiten im Kontakt mit der Oberfläche bestimmt werden können auch die polaren (chemischen) und die dispersen (physikalischen) Anteile der Oberflächenenergie bestimmt werden. Der polare Anteil hat seine Ursache in der Dipol-Dipol-Wechselwirkung und den Wasserstoffbrückenbindungen. Der unpolare disperse Anteil hat seine Ursache in der van der Waals-Wechselwirkung.

Messung des hängenden Tropfens

(pendant drop methdod)

Die Methode des hängenden Tropfens (pendant drop) dient zur Messung der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten. Mit Hilfe eines manuellen oder elektronischen Spritzenmoduls wird ein Tropfen aus einer Nadel dosiert. Der Tropfen bildet sich am unteren Ende der Dosiernadel.

Durch die Pendant-Drop-Methode kann auch die Grenzflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten zu bestimmt werden, indem die eine in eine andere Flüssigkeit dosiert wird. Die Grenzflächenspannung bezeichnet Kräfte, die in der Grenze zwischen zwei verschiedenen Phasen auftreten, die miteinander in Kontakt stehen. Sie bilden eine gemeinsame Grenzfläche, die unter Grenzflächenspannung steht, z.B. Wasser und Öl.

Dosiert man einen Tropfen in eine disperse Testflüssigkeit lassen sich die und polaren (chemischen) und dispersen (physikalischen) Anteile einer Flüssigkeit getrennt bestimmen. Der polare Anteil hat seine Ursache in der Dipol-Dipol-Wechselwirkung und den Wasserstoffbrückenbindungen. Der unpolare disperse Anteil hat seine Ursache in der van der Waals-Wechselwirkung.